语言与信息联通世界

翻译是值得保护的艺术吗?

发布日期:2024-10-08浏览次数:0

国际译联面向全球公布的2024年国际翻译日主题是Translation, an art worth protecting(翻译,值得保护的艺术),强调了译作的原创性及创新性,呼吁全社会予以重视和保护。

看到这个海报,尤其是这个主题,第一反应是觉得十分别扭。“翻译:值得保护的艺术”?国际译联的大佬们语言表达能力也沦落到如此地步了吗?第二反应是这个口号妥妥的是一种弱者心态,可怜兮兮地在绝望呼号,求呵护。然后就是代表全世界翻译工作者的国际译联竟然还在狭隘地认为翻译是艺术?!

首先,英语中的“translation”和汉语中的“翻译”这两个词都有多种意思,单个能指(signifier)对应多个所指(signified)。拿汉语来说,“翻译”这个词,既可以指这种跨语言转换活动(activity),也指这个活动的过程(process),还指这种活动的产出(product),也就是译文,还指从事这一活动的职业(profession)以及从事这一职业的人(translator),而英语的translation只少了最后一层意思,这个意思他们用translator。

这样一来,问题就相对简单些了。翻译是一种跨越障碍的手段,这障碍可能是语言、文化,也可能是意识形态、认知框架或者话语体系,还可能是技术障碍。只要这个世界还是一个多语言多文化的世界,只要这些意识形态、认知框架、话语体系和技术障碍依然存在,翻译无论是作为一种活动,或是过程,或是产出,都将永远存在。对这一点,相信有点脑子的人都不会反驳(如果你要反驳,那么好吧,你是对的,在下不与你争,我们不在一个次元)。翻译活动没有濒危,更没有灭绝,何谈值得保护?只不过原来人类专有的这个活动或职业,现在人工智能参与进来了,那么问题就变成了“翻译这一职业是否会被人工智能消灭”或“人类译者是否会被人工智能取代”?这其实才是人们真正关心的问题,或许也是译联该关心的问题。所以国际译联表达不准确,我猜他们真正想要表达的是“人工翻译:值得保护的艺术”。或许想出这一口号的大佬还在沾沾自喜,没曾想这极有可能是译联史上最糟糕的口号,当然如果认知水平继续走低,表达能力持续下滑,心态进一步低迷,对AI仍旧抵触,这一口号将开启一系列更糟糕的口号也未可知。

其次,现在,尤其是不久的将来,专家生产的内容、用户生产的内容、AI辅助生成的内容以及完全AI生成的内容越来越多,翻译的需求会持续攀升,有限数量的人类译者肯定无法依靠自身较低的生产效率来满足这些需求,未来的翻译必定是人工翻译、AI辅助翻译和AI自动翻译协力完成,出于不同目的,在不同场景下,满足不同的受众需求和质量期待。

其实早在2016年谷歌推出神经网络机器翻译(GNMT)后,耸人听闻的新闻标题就曾经甚嚣尘上,什么“机器翻译质量堪比真人”、“人工翻译行将下岗”,大肆唱衰翻译。然而2016-2022年间现实如何?各位看官想必都是一目了然。

当然,GNMT跟今天ChatGPT之类的生成式人工智能不可同日而语,GNMT只能帮你翻译,只能算是窄域人工智能,而ChatGPT至少是广域人工智能的曙光了,能做的就多了,就翻译这一领域而言,它可以帮你对齐文档、生成和提取术语、进行初译、自动和辅助译后编辑、调整风格和口吻、调整可读性等级、辅助挖掘和查证信息、自动或辅助润色校对、进行质量保证和合规性检查等等。翻译全流程的任务,它都可以帮你完成个七七八八,效果不错,极大提升翻译效率和初译质量。其质量甚至超过绝大多数翻译和外语专业的本科生、硕士生,以及市场上的初级译员。但这些活,ChatGPT都不会主动给你做,它就是算盘珠子,需要你拨它一下,你必须输入恰当的提示词(prompt),提示词的质量也会极大影响输出的结果。即便是智能体,也还是得有指令给它。甚至很多语言学家也都认为ChatGPT的语言质量非常高,没有拼写与语法错误,用词准确,搭配地道,流畅自然,可读性可用性与GNMT不可同日而语,已经形成生产力了。

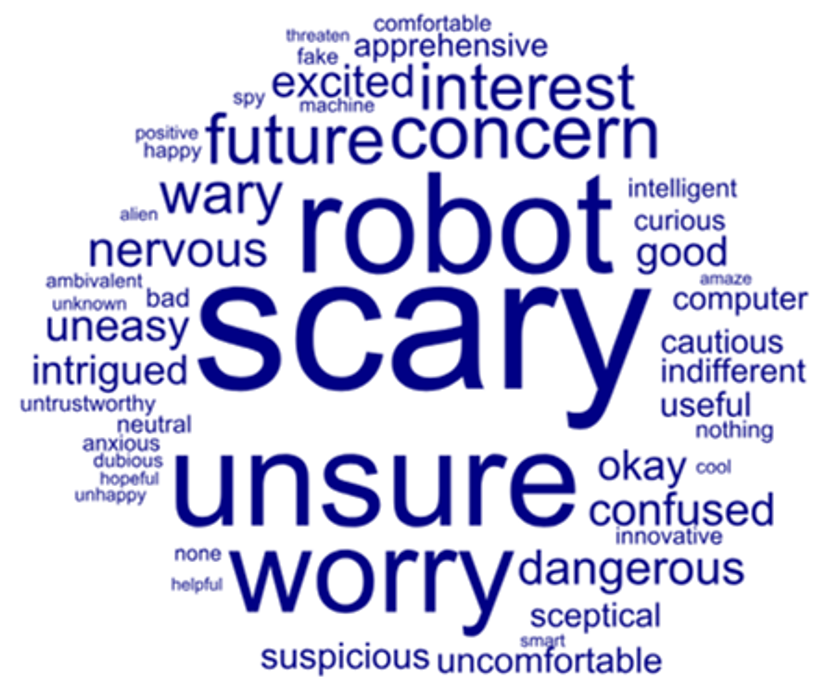

人工智能出现后,一开始人们问“什么职业会被AI取代”,后来人们问“什么职业不会被AI取代”。这两个问题其实有着截然不同的潜台词,前者的意思是大部分的职业是安全的,被取代的只是少数,而后者的意思是大部分的工作将被AI一网打尽,只会有个别漏网之鱼。现在人们则开始问“什么人不会被AI取代”?这里的潜台词是没有哪个职业是安全无虞的,它们或是被消灭,或是被颠覆,或是被重塑……人们其实应该关心的是自己该具备什么样的知识、技能和素养,才能在AI主导的就业市场保住自己的饭碗,而不是对着别人的行当幸灾乐祸,全然不知大火也要烧上身了。

很明显,国际译联推出这个口号,表明他们至少是潜意识里,面对生成式人工智能的冲击,已经瑟瑟发抖,自乱了阵脚。

人类译员和人工智能各有各的优势,也各有各的劣势。人类译员知识面狭窄,效率低下,但较高水平的译者具有使命感、责任感、目的性,知道翻译之用大也,知道何为译、译何为、为何译。他们也具有洞察力、敏感性和鉴赏力,能判断文本中的偏见、意识形态与立场、文化、文体、言下之意、语言的细微差别;他们还具备因果思维、心理直觉、物理直觉、社交直觉这些常识;他们会将全部的经验和情感投入到翻译工作中,还会主动对译文进行核查、修改、质控,赋予译文人的温度。而这些是目前的AI所欠缺的(但是迭代迅速,未来如何很难预测),但是AI高度自动化,能轻松应对重复性工作;时时在岗,不抱怨不罢工;快速、高效、便宜,海量内容立等可取;能减少错误,提升准确性和一致性;胜任跨媒介、多语种、多学科翻译任务;还能数据驱动决策,实时协同反馈。

在工业化生产活动中,企业和客户的一个核心关切是产品的质量、开支和交付的速度。客户希望以最小的开支、最快的速度获得最好质量的产品。当然现实中,这是不可能的任务(Mission Impossible)。

人工智能取代译员,不是因为其翻译质量更好,而是效率更高。目前的生成式人工智能还存在许多无法突破的边界。它无法完美理解上下文和语言的细微差别,没有眞正的意识和自我意识,不具备眞实的情感和同理心,缺乏批判性思维和创造力,没有自由意志和决策能力,无法理解道德和伦理的含义,不能做出身体动作,感知不了时间也理解不了时间,无法直接感知世界,获取不了训练数据之外的新知识,也就无法实现语言文化间的完全翻译。要翻译什么,为谁翻,怎么翻,这些重要的翻译决策都只有(高水平)的人类译员才能做出。

人工智能可为译者完成的都是相对简单的任务,也就是不需要那么多创造力和批判性思维的部分,剩下的都是难啃的骨头。而啃下这些骨头却是决定翻译最终质量的最关键部分。可能这些部分在翻译项目中占比很小,但却最能体现译者的水平和经验,这也是人类高水平译员在AI时代的价值所在。

工业产品具有各种档次,有一次性产品,也有耐用性产品,有低档,中档,也有高档产品。除了提供实用价值,有的提供附加价值,极少的提供虚荣价值(vanity value,比如奢侈品),用户想要获得实用价值以外的价值,就必须支付相应的溢价。今后的翻译产品也必定如此,想要获得信息价值之外的情绪价值(只有高水平译者才能提供),就要付出高昂的代价。打个比方,高水平人类译员的翻译就是超市里一大堆工业化生产产品中稀有的有机产品,或是高端定制,将来恐怕不是一般人消费得起的。

现在大部分重要的翻译活动都不是一个人单打独斗,而是有组织翻译,流程严密,质量要求极高,是集体智慧的结晶。单个人的手工作坊式翻译难以胜任这样的工作。

西蒙·斯涅克在其题为《从为什么开始》的著名Ted演讲中说,企业或组织要做一件事情,先要搞清楚为什么要做,然后才是怎么做,最后做出什么也就水到渠成了,必然能够受到市场欢迎,因为你必定解决了用户的痛点,满足了用户的需求。同理,在产业化和有组织的翻译生产中,也要先搞清楚译欲何为,需要有一定的翻译策略,即在恰当的情境下,通过恰当的媒体,为恰当的受众,以恰当的理由,翻译恰当的内容,以达到恰当的效果。艺术创作从来不会这样考虑。当今时代,将翻译定位为艺术,必定达不到想要的传播效果,注定是失败的翻译。

我们也应该看到,现代数字化无人纺织厂的出现并没有消灭手摇纺机和传统梭子织布机,现代化激光照排也没有消灭雕版印刷,这些生产方式仍然继续存在,满足用户对纯手工稀缺、个性、唯一性产品的痴迷。完全人工翻译的生产模式同样如此。它还是有其使用的场景。再不济,它也一定会被保护在非遗馆里,供后人瞻仰,让他们了解,原来很早以前,人类是这样做翻译的。就我的理解,国际译联呼吁保护的也不过是这种纯人工翻译方式。

但是现在,完全人工翻译如果没有相当的溢价,从业者势必无法养家糊口。也不是所有人类译者,都能有机会获得这样的溢价,他们中的大部分人,必将拥抱人工智能,投身人工智能辅助的机器化翻译大生产。他们原本的技能和经验,将在新的生产方式中继续发挥作用,但他们是必须要获取一套不同于以往的知识与技能。

人工智能时代,翻译的生产方式、生产关系、生产资料都将与人工翻译时代完全不同。可以预计,在今后相当长的时间里,翻译生产必将是混合式生产,也就是人机协作,直到有一天,疯狂的科学家们将人工智能推进到可以在任何情境下媲美当今最顶尖人类译员翻译质量的时候(到那时我们都成了尤瓦尔·赫拉利口中的“无用的人”)。

关于什么取代什么这个话题,已经老早不新鲜了。每个时代,一有新东西出来,这个老调就会重谈。但其实,大部分老的东西依然存在,钢笔的出现并没有取代毛笔,电脑的出现也并没有取代钢笔,至少重要的文件,你还是得钢笔手写签署,只不过在我们的工作与生活中,他们没那么重要了。

毋容讳言,翻译是一种非常重要的活动,前面已经谈到,这里面有一些人工智能无法企及的边界。即便是今天最先进的生成式人工智能,也无法完成可立即交付的翻译项目,还是需要有经验的人类译员把关。

关于人工智能是否会取代人类译员,有几个问题需要明确。明确了这些问题,问题的答案就显而易见了。

首先,人类译员不是一个同质化的群体,其构成呈金字塔,最上面是久经译场,经验丰富的高水平译员,其次是中级译员,再底下是数量庞大的初级译员和翻译初学者。就目前来看,金字塔底端的人是危险的,虽说今天的人工智能翻译表现得像一个知识渊博、语言理解和驾驭能力极强但没有多少翻译经验的愣头青,但光前面两项就已经让初中级译员们感到沮丧了。但是,取代他们的首先是熟练掌握AI的其它译员,而不是AI。而经验丰富的高水平译者如果AI赋能,那就如虎添翼,以一当十。根据二八定律,如果你是金字塔顶端的20%,你又能积极拥抱AI,那你在这个行当一定还会有光明的未来。

第二,翻译的目的是什么?有的翻译不过是作为装饰或者点缀,有的翻译只不过是为了了解大意,有的翻译只是一次性使用,过后就被人扔进垃圾堆,诸如此类。这些翻译并不需要高水平的译员,AI就够了,或者顶多人类译员稍微修改一下。就如同你打开一个外文网页,浏览器问你该网页不是中文,是否需要为你翻译成中文。国内很多翻译活动其实并没有国际受众,这些翻译其实是不必要或者说无效的翻译,纯粹是浪费时间、精力和资金(当然往往他们不会给译员多少报酬)。一次性产品也不可能投入耐用产品那样的时间、精力和资金。有的翻译却是为了高质量出版和传播,或印成书,或在海外媒体播出,或要刻在石头上,或要裱在博物馆或其它展馆的墙上,它们关乎你组织的形象或你产品与服务的质量。这样的翻译任务不可能完全放手给AI。

第三,是有组织翻译吗?有组织翻译,无论组织是国家还是集体,都是为了实现组织目标。AI甚至都不知道它是在做翻译,它也不明白这个翻译有什么用。有组织翻译是不可能交由AI独立完成的。领袖著作、党和政府工作报告、白皮书、国际双边和多边条约等等都是有组织翻译,个人译者,无论水平多高,也不可能承接,更别说AI了。

第四,翻译是在什么场合进行的?有的场合,你是接触不到AI的,无法用AI来代替甚至是助力。比如国家领导人陪同外国元首在散步,边走边聊,你总不能使用一个翻译机进行交传;或是两国元首在很正式的场合会晤,你也不能摆一个机器同传或者交传,这太不严肃。AI也没有足够的灵活性与急智,应对那些突发或者敏感的时刻。我也在一些场合见识了国内的一些AI同传,感觉还只是辅助,因为经常会翻车。但非正式场合,目前的AI口译技术确实已经达到了满足需求的水平。我和花格刘曾参加一个聚餐,其他宾主是两位俄罗斯教授和三位中国俄语教授。汉语和英语都不是我们七个人的共同语言,我们借助某家公司的翻译机,实现了无障碍交流,俄语教授和俄罗斯教授反馈翻译机翻出来的意思和语气都比较到位。所以一般的出境游,商务和私人沟通,已经不需要人类译员了。

第五,翻译项目的利益攸关度有多大?有些翻译活动利益攸关度非常大,比如两国条约、法律文书、医疗诊断报告、有可能造成人员伤亡的仪器设备的说明书等等,如果翻译错误,要么利益受损,要么生死一线,这些项目也是无法直接交由AI完成的。实际上,现实中很多利益极为攸关的项目,在翻译项目已经完成后,都会另找一个团队,进行反向翻译,翻译回原来的源语,然后找语言学家和其他专家来比较源文本与反向翻译回来的文本是否内容一致,是否对等。这些项目,可以有AI参与,但绝不可能由AI独立完成并交付。

第六,翻译项目的容错度有多高?有的翻译项目容错度非常高,而有的却很低。这一点跟上面一点互相关联。利益攸关度高,容错度就低。比如,网上经常有帖子说什么被翻译糟蹋的好书(当然大部分贴主并不知道如何客观进行翻译批评)。其实对于大多数读者来说,图书翻译容错度很高。比如《乔布斯传》,虽然大家都说翻译得很烂,并没有妨碍这本书给出版社赚得盆满钵满,绝大多数翻译质量高的图书难以望其项背。

第七,委托方或者客户对于翻译质量的要求有多高?必须明确一点,翻译市场上,大家并不是以顶尖文学翻译家的语言和翻译质量来评判交付产品的。不同委托方或客户对最终交付的翻译有不同的质量要求,这取决于他们对这个翻译项目的重视程度,也就是翻译项目的利益攸关度有多大。客户或委托方支付的报酬越多,对翻译质量自然就有更高期待。一分钱一分货,他支付的是高水平人类译员的报酬,肯定不希望交付的是人工智能完成的翻译。人类译员或者语言服务公司在接洽客户或委托方时,必须认真考虑客户翻译项目的利益攸关度和质量期待,合理报价。但是也必须看到,即便客户深知该翻译项目与其利益攸关,也对翻译质量有较高期待,但大部分客户内部其实没有相应人力资源对翻译质量进行评判,也没有想到或没有意愿聘请第三方来加以评判。

第八,受众的品位有多高?对翻译的鉴赏力有多高?必须看到,普通民众对语言文字的鉴赏力和驾驭力是在持续下滑,甚至语言文字工作者同样如此。伴随着社交媒体成长起来的一代每天消化吸收的大都是低质量内容和拙劣的语言文字,长此以往,他们的品味会与这些拉平,甚至更低,不懂得欣赏,或者也不关心语言质量和翻译质量。技术的演进导致内容消费方式的变化,比如受众不再细读文本,而是快消费;不读长文本,而读短文本;不看全文,只看摘要;甚至不读文本,只看视频或者图片;不看传统媒体,只看移动媒体;不看严肃文学,只看网文爽文;对高质量内容没有兴趣,对低质量内容却很上头。内容消费方式的变化必然也会导致生产方式的变化,内容提供方可能因此迎合受众需求和品味,进而形成恶性循环。对于这部分人,AI生成的内容可能是他们今后消费的主要内容。

综上所述,泛泛而谈AI是否会取代人类译员没有任何意义。AI取代的是人工,不是人才。在今后很长时间内,翻译生产和其他人类的文化生产都将是混合式生产,我们必须把好关,人类译员长期翻译实践所积累的经验以及他们无法被AI取代的能力仍然会发挥出重要作用,以防AIGC产出海量垃圾。

简言之,翻译是知识、经验和情感的转移,译者是实现这种转移的主体。人机各有优势各有劣势,各有力所不能逮之处。未来的翻译生产,一定是人机耦合,各取所长,混合式生产,只有这样才能获得更好的翻译交付。AI时代,人类译员的角色必定会从生成者转换为评估者,决策者,原本长期翻译历练所积累的经验和能力(技艺)会在AI翻译的译后编辑阶段发挥出原有的作用和新的作用,人工翻译技艺是你成为AI生成内容评估者的基础,但我们也需要一些新的技能,必须AI赋能,所以翻译教育不能只教旧石器时代的翻译技巧。同时我们也应该看到,AI在帮你解决很多问题的同时也会给你创造出很多新问题,译者必须有能力看出AI翻译的问题,如果没有判断力,随时可能掉入陷阱。因此说,有水平的译者并没有濒临灭绝的危险,他们的技艺也将长存,而可能被AI取代的那部分译者,原本在价值链中贡献就小,被替代也没有什么可惜,就没有啥必要给予保护。

一言以蔽之,翻译无论是作为一种社会活动还是生产活动,都呈现出勃勃生机,无需保护,真正的译者通过拥抱AI也会取得更好的职业发展,也没有任何危险,也谈不上什么需要保护。所以期待明年国际译联能够提出一个好的主题。